【スーパーカーにまつわる不思議を考える】メーカー独自の思い入れが錯綜したからこそ輝いたスーパーカー黄金時代!!

2024/03/25

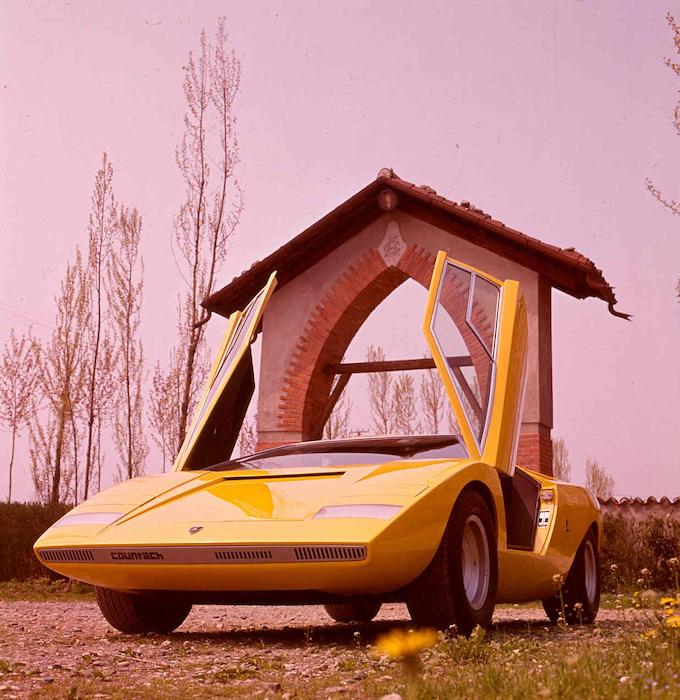

▲デザイン、縦置きV12エンジンのMRレイアウト、パッケージとすべてが衝撃的だったカウンタック。1974年から1990年までという長い期間販売された

▲デザイン、縦置きV12エンジンのMRレイアウト、パッケージとすべてが衝撃的だったカウンタック。1974年から1990年までという長い期間販売されたスーパーカーという特殊なカテゴリーはビジネスモデルとして非常に面白く、それ故に車好きを喜ばせるエピソードが生まれやすい。しかし、あまりにも価格がスーパーなため、多くの人はそのビジネスのほんの一端しか知ることができない。電動化へのかじ取りが必須な今とは異なり、メーカーが独自路線を自由に歩めたからこそ生まれた伝説の車たち。今回はボディ構造への取り組みに着目してみたい。

意外な理由から生まれたカウンタックの名前

スーパーカーとは何か? という根本的な考え方に関しては当連載でも幾度となく触れてきた。

一言で言えば、その存在自体が皆を驚かせるインパクトに溢れた車である、ということだと私は考える。

だから、カウンタックという命名を行ったパオロ・スタンツァーニ(当時のランボルギーニ チーフエンジニアでありCEOでもあった)の決断は理にかなっていた。ご存じのように、カウンタックとはピエモンテ地方の方言であり「なんだこれは!」という驚きを表わす言葉であったからだ。

実はボローニャ生まれのパオロも、この「カウンタック=Countach」が何を意味する言葉なのかわからなかったという。いわば意味のわからない「ただの文字列」と表現すべき単語をモデル名にしてしまったということだ。

そう、彼はこのLP500(=カウンタック コンセプトモデル)こそが、既存のコトバでは表現できない奇抜な存在であることを表現したかったのだ。そんな中、偶然この不思議な単語と出合うことになった。なんでも、モデリング作業中のカウンタックを偶然目にした農夫が驚いて発したコトバがこの「Countach」だったのである。

▲カウンタック伝説の始まりとなった、コンセプトモデルのLP500。マルチェロ・ガンディーニが手がけた奇抜なデザインが驚きを表す「カウンタック」という車名を生み出した

▲カウンタック伝説の始まりとなった、コンセプトモデルのLP500。マルチェロ・ガンディーニが手がけた奇抜なデザインが驚きを表す「カウンタック」という車名を生み出したスーパーカーにとって大事なボディ構造の変遷

スーパーカーは、モデル名だけでなくインパクトが要求されたしスペックのスゴさも必須条件だ。エンジンはV8、V12、V16があり、エンジンレイアウトにも縦置き、横置きがある。各メーカーが自分たちのこだわりを主張しあったのだ。イタリアのモデナ地区に限るなら、レースマシンに起源をもつエンジニアがゴロゴロといたから、エンジンやドライブトレインのレイアウトに関してあれこれと試行錯誤することはさほど難しいことではなかった。

しかし、問題はボディ。彼らはスタイリングの開発から製造までをトリノのカロッツェリアに委託するのが基本スタンスだった。しかし、そう簡単な話ではない。才能あるデザイナーを見つけ、いかにコンセプトに沿ったスタイリングに仕上げてもらうか、それが最重要課題だったのだ。早い時期からピニンファリーナという明確なデザイン言語をもったカロッツェリアを“囲った”エンツォ・フェラーリの才覚は実に大したものである。

そして初期のスーパーカー業界では、スタイリングをどのように仕上げるかが大仕事であり、その完成度によってはっきりと明暗が分かれることになる。ユニークさを追求したため玉砕したものもあれば、芸術とまで崇められるものもあった歴史が、それを証明している。

もうひとつ重要なのが、メーカーによってはシャシー(フレーム)に対する考え方が異なったことだ。すでに1960年代にはシャシーとボディを一体化させたモノコック構造が主流となっていた。しかしスーパーカーにおいては、メーカーがシャシーにエンジンやギアボックスなどをしつらえ、その完成したランニングシャーシ上にカロッツェリアがボディを被せるという自動車創生期から行われてきた手法が踏襲された。

スーパーカーのモノコック構造が主流とはならなかった主な理由は以下に挙げる3つ。

1つ目は製造コスト。モノコックボディを作るためにはそのボディをプレスする為の大型治具を作らねばならず、そのコストは年間数百台というスケールの少量生産メーカーにとっては非現実的であった。加えてスーパーカーの需要は景気動向にも大きく作用されるから、製造がしばらく途切れることも覚悟しなければならなかった。

2つ目は製造工程に関する問題だ。前述のとおりパワートレインやシャシー開発はメーカーが行い、カロッツェリアがボディを作るという分業を効率化するには、シャシーとボディが分かれていた方が都合良かった。すべてが総合的に開発される現在の自動車産業とは製造工程が異なっていたのだ。

3つ目に、ハイパワーを受け止めることのできる高剛性のモノコックボディを作るのがそう簡単なことではなかったこと。

▲かつてはセクションごとの分業制で車を生産していたスーパーカーブランド。デザインを外部に発注できる体制だったからこそカロッツェリアが大きく発展していった

▲かつてはセクションごとの分業制で車を生産していたスーパーカーブランド。デザインを外部に発注できる体制だったからこそカロッツェリアが大きく発展していった背景を知るとなお楽しめるスーパーカーの歴史

“未来”をキーワードとして、すべてを革新的なテクノロジーで仕上げようとしたランボルギーニ カウンタックのシャシー開発の流れが、まさにこのことを証明している。

あまりにコストが高く剛性の確保も難しかったので、プロダクションモデルの開発途中でモノコックボディを採用する当初のプランを諦め、伝統的な鋼管フレーム構造に変更されたのだ。またフェラーリ 348tbにおいては、フィアットが誇るモノコックボディ技術が投入されロボット溶接マシンを導入したにもかかわらず、ニューシャシーのパフォーマンスに関してマーケットから厳しい意見を受けた。後継のF355では大改良が行われ、その結果としてアルミ製スペースフレーム導入を早めることとなった。

かたやデトマソは、当初から強固なセンターフレームをもつバックボーン形式にこだわった。マセラティはフレーム製作を内製化し、セミモノコック化を行った(ライバルメーカーたちは外注)。フェラーリは早くからアルミ製スペースフレームを導入し、ランボルギーニは複合素材を採用しCFRP製のセンターモノコックの内製化を遂げた。このように、スーパーカーメーカーのボディ構造に関する考え方やアプローチを研究してみると、面白いほどバラバラなのである。

現在は様々な制約によってスーパーカーの“中身”は均一化へ向かっている。しかし、歴史を遡ってみると、メーカー独自の思い入れがあったことがわかり、ますますスーパーカーのウンチクを楽しむことができるのだ。

▲長年鋼管スペースフレームを採用していたフェラーリが、一般的なモノコックフレームに変更して開発した348シリーズ。しかし、ボディ剛性の評価が低かったため355で大幅改良された

▲長年鋼管スペースフレームを採用していたフェラーリが、一般的なモノコックフレームに変更して開発した348シリーズ。しかし、ボディ剛性の評価が低かったため355で大幅改良された

自動車ジャーナリスト

越湖信一

年間の大半をイタリアで過ごす自動車ジャーナリスト。モデナ、トリノの多くの自動車関係者と深いつながりを持つ。マセラティ・クラブ・オブ・ジャパンの代表を務め、現在は会長職に。著書に「フェラーリ・ランボルギーニ・マセラティ 伝説を生み出すブランディング」「Maserati Complete Guide Ⅱ」などがある。

【関連リンク】

日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る

あわせて読みたい

’94 スズキ カプチーノ|スズキ渾身のマニアックなオープン軽スポーツ【名車への道】

’94 スズキ カプチーノ|スズキ渾身のマニアックなオープン軽スポーツ【名車への道】 運転ビギナーは気づいていない!? ボルボの安全研究・開発担当エキスパートが30年間の蓄積データで語る安全運転のコツ!

運転ビギナーは気づいていない!? ボルボの安全研究・開発担当エキスパートが30年間の蓄積データで語る安全運転のコツ! 空冷ポルシェ 911こそ、いま選ぶべき「最後のアナログ・スポーツカー」だ!【カーセンサーEDGE 2026年2月号】

空冷ポルシェ 911こそ、いま選ぶべき「最後のアナログ・スポーツカー」だ!【カーセンサーEDGE 2026年2月号】 スーパーカー界の2025年を振り返る。何が起こるかわからないエキサイティングな年だった!【スーパーカーにまつわる不思議を考える】

スーパーカー界の2025年を振り返る。何が起こるかわからないエキサイティングな年だった!【スーパーカーにまつわる不思議を考える】 あの時買っときゃ良かった……のモデルを振り返り“後悔を楽しむ”「バブルが生んだ国産オープンモデル」編

あの時買っときゃ良かった……のモデルを振り返り“後悔を楽しむ”「バブルが生んだ国産オープンモデル」編 「ネオクラ・メルセデス」がアツい! 正規ディーラーも参入するほど中古車市場でいま静かに熱を帯びているR129型、W124型に注目!

「ネオクラ・メルセデス」がアツい! 正規ディーラーも参入するほど中古車市場でいま静かに熱を帯びているR129型、W124型に注目! あの名車は今? その後継モデルたちは……20年という時の流れは車をどう変えたのか。SL、ムルシエラゴ、911…

あの名車は今? その後継モデルたちは……20年という時の流れは車をどう変えたのか。SL、ムルシエラゴ、911… メルセデスの名車に乗る|W201型からSLS AMGへ。“ネオクラとAMG覚醒”をいま読み解く【カーセンサーEDGE 2026年1月号】

メルセデスの名車に乗る|W201型からSLS AMGへ。“ネオクラとAMG覚醒”をいま読み解く【カーセンサーEDGE 2026年1月号】 優先すべきはヘリテージか 経済効率? マセラティのモデナ回帰にみるブランドの価値とは【スーパーカーにまつわる不思議を考える】

優先すべきはヘリテージか 経済効率? マセラティのモデナ回帰にみるブランドの価値とは【スーパーカーにまつわる不思議を考える】 R32型 スカイラインGT-Rが50万円から? あの時買っときゃ良かった……のモデルを振り返り“後悔を楽しむ”

R32型 スカイラインGT-Rが50万円から? あの時買っときゃ良かった……のモデルを振り返り“後悔を楽しむ”

Xをフォロー

Xをフォロー